南岭苍茫,见证了从“伐木取材”到“生态富民”的绿色蝶变。

上世纪50-70年代,为支援国家建设,南岭区域成为国家重要木材生产基地,但南岭人民始终秉持“采育结合”的传统,在采伐同时坚持造林护林。

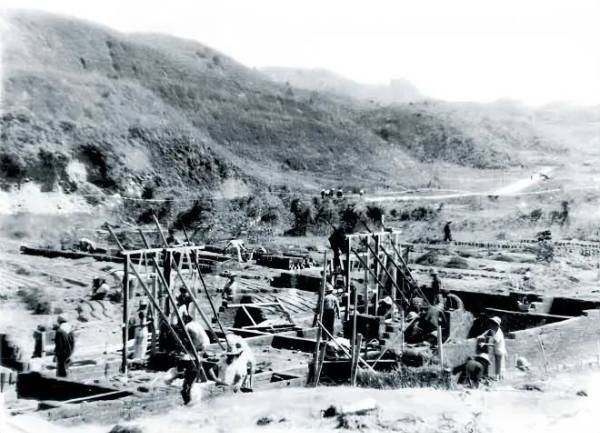

70年代“岳山造林”大会战的号角吹响,为南岭生态转型埋下伏笔,2.5万怀集人民以愚公移山之志,在荒山上造林3.5万亩,创造了“荒山变林海”的奇迹,这种“忠诚奉献 艰苦创业 团结奋斗 久久为功”的“岳山造林”光荣传统,成为南岭生态建设的精神火炬。

80年代,面对森林资源锐减,南岭人发扬“岳山造林”光荣传统,推动封山育林政策落地。

90年代,南岭国家级自然保护区成立,标志着生态保护进入新阶段,保护区紧跟时代步伐参与“以林蓄水、以水发电、以电养林”的循环发展模式,以发电收入反哺当地社区居民,共同造林护林,为历史潮流下的经济社会实现了生态与经济的良性缓冲。

进入新世纪,南岭人进一步秉承“岳山造林”光荣传统,发展生态旅游、林下经济等绿色产业,积极打造国字号品牌,构筑生态保护新高地。

翻阅厚重的历史篇章,我们能清晰看到,当年伐木工人转型为生态导游,采育林场变身森林康养基地,南岭的绿色蜕变正是“岳山造林”光荣传统的时代传承。如今,一代代南岭人以“功成必定有我”的历史担当,接续书写人与自然和谐共生的壮美篇章。

1994年,南岭保护区建立之初便以“保护优先”为工作指引,积极保护南岭生态中的一草一木。2018年以来,南岭保护区以科学筑基,借鉴上世纪70年代“岳山造林”万人会战中“高标准整地、良种壮苗”的经验,构建起五级网格管理体系,安装612个界桩、414个功能区桩、42座界碑、6座区碑完成勘界立标工程,为生态保护划下不可逾越的红线,而织就立体防护网的背后,正是“岳山造林”所倡导的“一棵树一把汗”的严谨作风。

在“岳山造林”精神的影响下,南岭保护区积极探索生态资源摸查模式。自2004年以来南岭保护区与多家科研机构合作建立森林生态系统定位研究站,建立了稳定的科研监测基础,开展野生动植物资源、昆虫资源、地质资源等专项调查和研究,公开发表了100多篇相关研究论文及10多部著作,基本摸清保护区的资源本底,为有效保护奠定了数据基础。

在近些年的南岭公众教育工作中,南岭保护区遵循“动之以情、晓之以理”的公众教育方针,积极弘扬“绿美共建”的优良传统。开展形式多样、生动活泼的公众教育活动,并邀请科研院所的专家为专业技术人员、社区群众授课,搭建起了生态文明理念传播平台。

通过专业摄影和红外相机拍摄记录,积累了丰富的动物影像素材,制作了《南岭物语》等数部动物高清影像宣传片;利用“爱鸟周”“鸟节”科普公众教育活动等活动日,面向公众和社区学校定期开展宣教活动;培育社区科普志愿者队伍,开展“南岭邀我过暑假”系列自然教育活动,让“岳山造林”的绿色火种在新时代熠熠生辉。

三十年的坚守换来丰硕成果,保护区森林覆盖率升至98%,保存着全国最大连片的原生华南五针松林;水源涵养量年均7.6亿立方米,为珠江流域提供重要保障;发现高等植物3892种,其中国家重点保护野生植物68种。2023年评估显示,南岭生态环境状况得分90.49分,达Ⅰ级标准,成为粤港澳大湾区名副其实的“生态绿心”,这些成就正是传承“岳山造林”光荣传统的生动展现。

“天不言而四时行,地不语而百物生”。站在新的历史节点,广东以第一批国家公园为学习对象,积极筹建南岭国家公园。在其规划范围内,南岭保护区作为创建主阵地以“岳山造林”精神为魂,积极书写着新时代的生态保护答卷。

站在新的历史节点,南岭保护区以制度固本,创新保护新模式。创新构建“局领导-管护科-管理处-网格站长-网格护林员”五级网格体系,将58368.4公顷山林划分为128个网格单元,实现“山有人管、林有人护、责有人担”,这一创新模式荣获第八届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛优秀作品奖。

面对历史遗留的山林权属争议,保护区提出“国有属性+社区共管”新模式,通过签订“塘口山、横水坑尾山”管护协议,以适度经济利益换取社区管护承诺,既保障生态红线,又化解基层矛盾。

同时,保护区全面推进小水电站有序退出,完成全部人类活动问题点位100%整改,建立起生态保护的制度闭环。在松材线虫防控方面,保护区建立日常监测、秋季普查、枯死树清理的全流程防治体系,确保珍稀广东松等树种安全。这一系列制度创新,既延续了“岳山造林”尊重规律、科学施策的优良传统,又展现了新时代保护区与时俱进的治理智慧,为南岭国家公园建设奠定了坚实的制度基础。

站在新的历史节点,南岭保护区以科学筑基,织密生态研究网。为传承“岳山造林”的科学严谨,南岭保护区同科研团队布设20公顷大样地、46个小样地,180台红外相机累计获取21万条影像数据,定期开展鸟类样线调查、珍稀濒危物种调查,摸清230多种鸟类的栖息环境和生存状况,记录到黑熊、海南鳽、黄腹角雉、莽山原矛头蝮等珍稀物种活动轨迹。组建以80后为主的科研团队,延续着“岳山造林”中“良种壮苗”的精细作风,并出版鸟类、两栖爬行、蝴蝶、蛾类、大型真菌等6部名录图鉴,发现新物种近500种,使保护区脊椎动物记录增至672种,昆虫记录增至3201种,大型真菌记录增至546种。正如当年造林先辈用脚步丈量荒山,今日科研人员用数据绘制出南岭生物基因图谱。

站在新的历史节点,南岭保护区以惠民共生,拓展两山转化路。为秉承“绿美共建”传统,南岭打造开放式生态体验社区,建设“两馆两园两径”,举办南岭观鸟嘉年华等活动年均吸引3.3万人次参与,带动周边社区发展绿色产业,每年开展的科普活动覆盖1.2万人次以上,培育各行各业社区科普志愿者,使“岳山造林”光荣传统融入百姓生活。正如当年“以林蓄水-以水发电-以电养林”反哺社区,如今以绿色经济收益反哺于民生改善,积极构建“护绿”与“富民”双赢局面。

从荒山变林海,南岭人秉持“岳山造林”光荣传统历经三十载,南岭森林覆盖率升至98%,水源涵养量达7.6亿立方米,已成为大湾区最重要的生态屏障。从绿水映金山,在习近平生态文明思想指引下,新一代南岭人肩负创建国家公园新使命,赓续“岳山造林”光荣传统新的时代意义,传承精神薪火,永续绿色担当。