白露过后,炎热的盛夏终于走到尾声。

8月末,甘肃民勤的荒漠里开始下起了淅淅沥沥的小雨,能断断续续地下到第二天早上。荒漠中,因盐碱地不易渗水,雨水在地面上汇聚,形成像“河流”状的水流,慢慢流淌到低洼处形成积水。马俊河就这样行走在雨中,他细细观察着低洼处冒出的点点青绿,红柳的种子在这里生根发芽,长出来一簇小红柳。“这样的雨实在是太好了!”他在社交平台上这样写道。

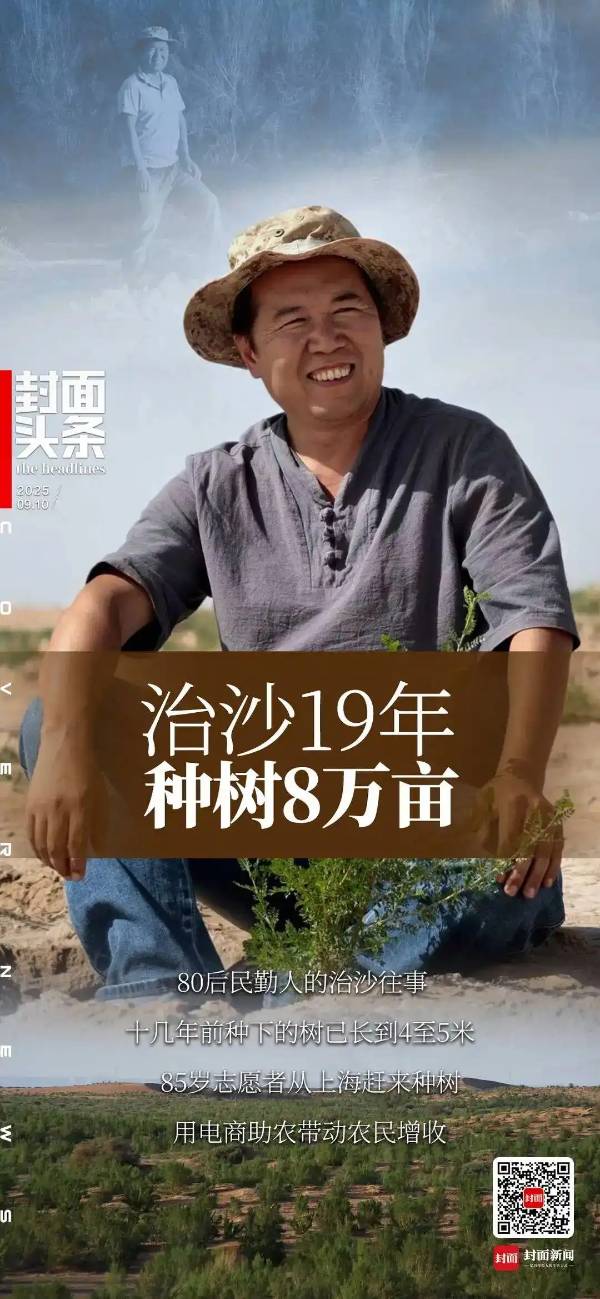

马俊河站在青梭公益四方墩生态林基地中

眼下,2025年秋季植树治沙活动还未正式开始,马俊河也得了些闲暇时间,常常进入荒漠中巡查梭梭树的长势,看是否有病害或是鼠害,并拍摄下梭梭树的近况与网友分享。而在过去的19年时光中,他每一年都是这样度过,在沙漠里与志愿者们一同开沟、铺草、压沙、栽梭梭。于是,马俊河也如同他所种下的梭梭种子一般,深深扎根在这片荒漠中,成了远近闻名的防沙治沙人。

19年前,才20岁出头的马俊河选择回到家乡民勤,在戈壁荒漠间踏上漫长的治沙路。岁月流转间,民勤荒漠中流动的沙砾,和摇曳生长的沙生植物,见证了马俊河的一路坚守,也看他从风华正茂的青年成长为成熟稳重的治沙代表。在忙碌的秋季植树治沙活动开始前,马俊河接受了封面新闻记者的采访,他带着笑意说起了今年报名的志愿者远超预期,有一天就报名了四五百人,“放在以前,那是不敢想的”。

播种

用19年扎根荒漠植树治沙

马俊河身后的梭梭连片成林

民勤县,位于河西走廊东北部,地处巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠的交汇处。这一片绿洲,如同一块坚实的盾牌,防御着两大沙漠合拢。20世纪80年代,马俊河出生在民勤县,他的童年记忆里满是风沙吞噬农田和房屋的场景。荒漠中肆虐的风沙,艰难的自然环境,贯穿了他的成长时期。

“到外面去,到城里去。”对于那个时候的民勤人来说,这是心照不宣的想法。所以,在二十出头的年纪,马俊河也走出了民勤,去往了更广阔的世界,并且在城里有着一份不错的工作。

故事的转折发生在2004年,一则消息震惊了他,“民勤(绿洲)将会在17年后消失”,当这样的文字浮现在眼前时,也许会“无家可归”的现实摆在了这位民勤人的面前。回到民勤,回到那片与风沙相伴的土地,成为马俊河的选择。

2023年种植的梭梭树

一部民勤志,半部治沙史。出生在这片土地上的人,似乎天然有与风沙抗争的本能。马俊河说,倘若从20世纪50年代算起的话,他应该是民勤的第四代治沙人。“过去,没有‘治沙’这种文绉绉的说法,我们以前都叫‘插风墙’。就是把各种树枝、麦草、秸秆等能阻挡沙子流动的物体,都插摆在庄稼的上风,去把沙子挡住。”从马俊河的祖辈、父辈,再到他这一代,早把治沙融入了日常。

时间辗转来到2006年,回到家乡的马俊河选择创业,全职投入到生态治理中。彼时,中国的互联网也迎来高速发展的时期,各种应用进入快车道发展。“将治沙与互联网嫁接”,这个想法出现在了马俊河的脑中。于是,在2007年,马俊河开始通过互联网组织志愿者在民勤压沙植树,开展生态治理。

可过程总不是一帆风顺,募集不到资金、志愿者寥寥无几等问题一直存在,因没有收入陷入窘迫,马俊河不得已又返回兰州打工。“可思来想去,总要有人去做这样(治沙)的事情,所以没待多久,我又回到了民勤。”幸运的是,在2010年前后,马俊河的“互联网治沙”事业渐渐有了起色,来到此处的志愿者也开始变多。

在民勤望不到头的荒漠中,马俊河一待就是19年。十余年前,他亲手种下的梭梭树,已经长到了4至5米,更有连片成林的梭梭,将风沙挡住。“像今年这样雨水比较多的话,你去我们种植的地方看,到处都是绿油油的。包括一些野生植物,陆陆续续地出现了。有了植物,动物也有了藏身之所,我们近年来在林中不时能发现兔子、狐狸、鹅喉羚等野生动物,今年还用红外相机观测到了亚洲野猫。慢慢地,荒漠生物链也逐渐完善。”

浇灌

邀请7万多名志愿者来种树

大学生志愿者暑期来民勤开展社会实践活动

“到民勤去种树”,如今在网络中搜索这样的关键词,会跳出无数的帖子。帖子中,一张张年轻的面孔举着铁铲和树苗,背后是无尽荒漠,他们写下了去民勤植树的经历,字里行间满是兴奋与自豪。特别在综艺节目的带动下,去民勤植树已经成为热门的活动。要是放在十余年前,这是马俊河想都不敢想的场面。

每年的春秋两季,是压沙栽树的黄金期,也是马俊河一年中最忙碌的时候。随着时间进入9月,每天都有无数人通过网络和电话,咨询来民勤植树的事宜。这些志愿者们,从天南海北而来,有的是每年都来,有的是初次尝试,但同样怀抱热情与憧憬。“今年的秋种,已经报名了快两千人了。特别是国庆期间,有的趁着假期来种树,其中有一天就报名了五六百人。”马俊河笑着说,言语间有着幸福的烦恼。因为志愿者的营地接待能力有限,所以马俊河必须将人员合理安排,尽量错峰。

“从2007年开始到现在,我们邀请全国各地志愿者共有7万多人,来民勤种植梭梭、红柳、花棒等沙生植物。”马俊河说,在2016年后,随着交通的便利,互联网的便捷,他感受到报名的志愿者数量有了显著提升。海南、黑龙江、上海……在日复一日、年复一年的坚守中,来民勤治沙的志愿者版图也在不断扩大。

来民勤治沙植树的志愿者

白天治沙种树,晚上睡帐篷,风过带着灰尘,吃的餐食中夹着沙子……荒漠中,志愿者营地的条件艰苦,可恶劣的自然环境并没有挡住人们前往的脚步。马俊河回忆起,自己在多年前接待了一位从上海来的志愿者,更为特别的是,这位志愿者当时已经85岁了,瞒着自己的女儿踏上了来到民勤的火车。“他女儿通过电话找到我时,我也是压力巨大,那么大岁数的人,又是一个人来荒漠,很担心老人家的身体情况。”

没想到,当马俊河在火车站接到这位志愿者时,老爷爷的精神头极好,到沙漠中时,还看中了用来浇水的解放牌老卡车,跃跃欲试地想去开车,马俊河连忙拦下。“老爷子待了两天,把植树的过程都体验了一下,我就送他上火车了。他本人是不想回去的,但当时营地条件差,在沙漠里扎帐篷。刮风的时候碰到沙尘暴,人真的跟出土文物一样,到处都是沙。”出于安全的考虑,马俊河好说歹说终于将对方劝回了上海。这位老爷爷,也成为了马俊河记忆最为深刻的志愿者。

时至今日,马俊河去上海出差时,还会去老爷爷家中探望。采访中,马俊河对不少来过民勤种树的志愿者如数家珍:从2012年关注民勤的小朋友,时常捐出压岁钱支持治沙,终于在考上大学后来到了这里种树;远在海南的志愿者,跨越两千多公里而来,亲手将树苗插入黄沙中;还有在夏季来民勤做社会实践的大学生,来沙漠开启研学之旅的中小学生……一位位远道而来的志愿者,也成为了马俊河在这条道路上行进的动力。

“现在,植树治沙已经不只是我一个人的事情了,而是一大帮人在后面撑着我在做,担子也越来越重了。”

收获

用电商带动农民增收

马俊河捧起民勤蜜瓜

“脆甜可口的民勤蜜瓜,欢迎大家来品尝……”西北7月炙热的太阳下,马俊河手里捧着的蜜瓜,在折射的阳光中显得金灿灿,他一边咧嘴笑着,一边面对镜头展示着蜜瓜。春植树,秋压沙,夏天的时光,马俊河常常在助农卖蜜瓜。

“土地荒漠化,在我看来既是生态问题,也是社会问题。我们要守护民勤这片绿洲,要解决这片土地上人的生存问题,需要挣钱养活自己。”马俊河直言道。

当下,电商产业发展火热,也成为了近几年新兴的助农业态。但其实早在2010年前后,马俊河就规划了电商的计划,可当时的境况,“要钱没钱,要人没人”。直至2013年,运输条件的改善,多家快递公司的到来,电商带货的时机终于慢慢成熟,马俊河和团队注册了梭梭农庄等商标,把民勤产品从红枸杞开始,再到红枣、蜜瓜、羊肉等,都放到网上去售卖,开启了自己的“网红”带货之路。

“在2017年的时候,我们推出了一个活动,叫作‘吃一箱蜜瓜,种一棵梭梭树’,第一次把生态治理跟产业发展结合在一起。之前来看,这两个事情好像是有冲突的,但在这个活动中产生了正向的联系。”马俊河说,在互联网资源的引入后,他们帮助优质种植的农户将产品销售出去,不仅农产品的价格有了提升,也卖到了更远的地方。当农民口袋里的钱变多了,生活一天天好起来了,他们也更愿意留在这片土地上。

开网店、拍视频、做直播……在春秋两季外,马俊河也是忙得热火朝天。通过他的努力和探索,带动了当地农民就业、增加收入,这也成为了他最为骄傲的事情。“这19年来,除了栽植8万多亩梭梭树,邀请全国各地7万多名志愿者来种树之外,这是我最得意的事情。”

如今,站在民勤昌宁镇四方墩,放眼望去,梭梭连片成林,将肆虐的风沙挡住。马俊河走过这片梭梭林,不时伸出手指抚摸,感受着梭梭树的生长情况。他回忆起以前,当时年轻气盛的自己大腿一拍,就下了决心回乡治沙种树,也从未想到在日升月落、春去秋来中,近20年的岁月就快过去。

“虽然一路走来比较辛苦,但我想对十多年前的自己说,当年的选择没有做错。”在民勤连片的梭梭林中,在一望无际的大漠里,马俊河的治沙故事,在这片宽阔的土地上书写、延续。(封面新闻记者 李雨心 实习生 孙思淼)