风吹过腾格里沙漠。它卷起细密的黄沙,雕刻出连绵不绝的沙丘,将一切足迹轻易抹去。

这里是中国第四大沙漠,一片广袤无垠、如同其蒙古语名字“天”一般浩瀚的存在。地图上的它,坐卧在中国雄鸡的下背部,东抵贺兰山的巍峨,南接明代长城的沧桑,西邻巴丹吉林沙漠的奇峰。千百年来,腾格里沙漠见证了历史的潮起潮落——汉朝的铁骑曾在此与匈奴对峙,唐朝的军旅曾与突厥、回鹘浴血,宋朝的西夏党项人曾在此迁徙放牧,元朝后蒙古部族在此繁衍生息。这片沙海,以其不驯的姿态,似乎从未真正被人类“驯服”。

然而今天,在这片古老沙海的边缘,一场静默而坚韧的绿色行动正在展开。

俯瞰甘肃民勤项目区

从2014年到2023年,中国绿化基金会携手联合国环境规划署、气候组织等伙伴,共同发起一个名为“百万森林计划-沙漠锁边林行动”的项目。

锁边林项目将目光投向了腾格里沙漠的边缘地带——内蒙古阿拉善和甘肃民勤。在这里,他们选择了一种巧妙的策略:在沙漠的边界线上,种下一道由多种耐旱灌木组成的“绿色长城”,为流动的沙海锁上一道道温柔而坚韧的绿色边界,防止沙漠继续向外侵蚀,也从源头减少那令人窒息的沙尘暴。

项目实施十年后,中国林业科学研究院生态保护与修复研究所、中国林业科学研究院沙漠林业实验中心和甘肃省民勤治沙综合试验站组建科研团队,对这个项目的结果进行了全面而科学的评估。

研究结果显示,截至2023年底,锁边林项目取得了令人瞩目的成果:超过1000万株树木被种植,修复的荒漠化土地面积1.1亿平方米,相当于15219个标准足球场。

这十年里,平均每分钟,就有2棵新的树苗扎根。平均每秒钟,就有大约3.9平方米的沙化土地被从流沙手中夺回。这片面积,大约是四个成年人伸展双臂围成的方寸之地。

滴答,3.9平方米。曾经毫无生机的不毛之地,正悄然蜕变,成为花棒和梭梭能够顽强生长的荒漠生态系统的一部分。

春季梭梭造林现场

这十年里,百万森林计划不仅种下了千万棵生机蓬勃的小树,刷新了沙漠边缘的色彩,更用数据和事实,交出了一份可度量、可验证的扎实报告。

种活了树

裁缝会给散布锁边,防止线头散开。沙漠锁边也是异曲同工:在沙漠边缘种上植物,形成一道绿色的防护带,把流动的沙子“锁”住,不让它继续向外扩张,侵蚀农田和家园。

许多人想象中,沙漠是生命的禁区,是连一株纤弱的草也无法扎根的绝境。这确实是它残酷的一面。但沙漠并非只有荒凉,它拥有自己独特的荒漠生态系统——由能在极端干旱下生存的顽强生命组成的网络。虽然不显眼,但这个系统在防风固沙、保护土壤、调节水分、吸收二氧化碳、维持生物多样性等方面,发挥着至关重要的作用。

然而,荒漠生态系统也很容易被破坏。腾格里沙漠的一些区域就因为长期的干旱和人类过度放牧等影响,导致了人为的沙漠化。

锁边林行动的核心,正是要逆转人为的沙漠化,帮助受损的荒漠生态系统重新恢复活力。

无论是在阿拉善还是在民勤,环境都极为严酷,年均降雨量约在200毫米,而年蒸发量却在3000毫米左右。在这样的极端条件下,必须选出超强的抗干旱树种,才能在这些地方达到自然生存。

成林后的梭梭

在阿拉善的项目区,花棒是当之无愧的“明星”。它的学名细枝羊柴,但这名字远不如当地人给它的爱称来得形象——“沙漠姑娘”。花棒是腾格里沙漠常见的灌木,能仅靠自然降水存活,绽放出簇簇粉色的花朵,一开就是满树的绚烂。它的秘密武器藏在地下:地上部分不过两米多高,但根系能扎到地上高度的六倍深。这些深根如同无数只手,紧紧抓住流动的沙土。花棒还是羊群喜爱的饲草料,深受当地牧民欢迎。

成林后的花棒

而在甘肃民勤的项目区,梭梭则是抵御风沙的“百年卫士”。梭梭是一种优秀的固沙树种,而且还是沙漠植物难得的长寿种,能活到100年。它的根系同样强大,能延伸到地下10米深,形成一张巨大的地下网络,牢牢锚定沙丘。梭梭还有一个特别的“伙伴”:它的根部能够寄生一种叫作肉苁蓉的中草药,这为当地带来了额外的经济收益。

然而,即便有了适应沙漠的花棒和梭梭,想要在沙子里种活一棵树,依然是一场艰辛的考验。

在滚烫的沙地上种树,首先要在沙土上用麦秸秆压出大约2平方米的方格,麦秸秆能初步固定表层沙。然后在格子中间挖出至少50厘米深的坑,小心地放入3到5棵树苗,用沙土覆盖、压实,最后再给树苗浇上珍贵的水。

种下一棵树只是开始。正如项目实施伙伴阿拉善锁边生态协力中心负责人吴向荣所言:“一分种,十分管。”要让树苗真正成活、成林,后期的管护至关重要。

这些辛苦种下的树,在阿拉善和民勤究竟活了多少,长势如何?研究者们采用了多种方法进行评估:

样地监测:在选定的代表性区域,科研人员蹲下身来,仔细清点树木种类和数量,测量草本植物的覆盖度,检测土壤的干湿程度和养分。这是微观层面的细致观察。

无人机航测:让无人机搭载高清相机和传感器,从空中俯瞰整个项目区,拍摄照片,获取植被长势、覆盖范围等数据。这提供了宏观层面的整体视角。

模型评估:将前两种方法收集到的海量数据输入电脑,运用科学模型进行分析计算,评估环境改善的程度,预测未来的变化趋势。这是用数据说话,用模型描绘未来。

这些科学方法,共同绘制出了这片沙海边缘正在发生的深刻变化。

锁住了沙

植树锁边后最显著的改变,是风的姿态。它不再能肆无忌惮地卷起沙尘、侵蚀土壤。

风吹黄沙固然壮美,但它带来的后果却令人头痛。细小的土粒升空是“浮尘”,集聚起来是“扬沙”,而当狂风裹挟大量沙土时,便形成了可怕的“沙尘暴”,遮天蔽日,PM2.5指数爆表,给远方的城市带来严重的空气污染和交通困扰。

中国的沙尘暴主要有几条路径,其中西北路径和北方路径都会经过腾格里沙漠,风速会在这里进一步加强,其影响范围能远达包括北京在内的中国东部大部分地区。

风沙的肆虐,也让阿拉善本地的环境不断恶化。土地越来越贫瘠,越来越干旱,荒漠的“荒”字也越发触目惊心。

此时,花棒和梭梭的价值就凸显出来了。它们的根系,特别是梭梭能深达10米的根网络,像一张巨大的网牢牢抓住沙土。茂密的树冠和枝条能有效减缓近地面的风速,拦截被吹起的沙子,让它们重新落下,从而达到防风固沙的效果。

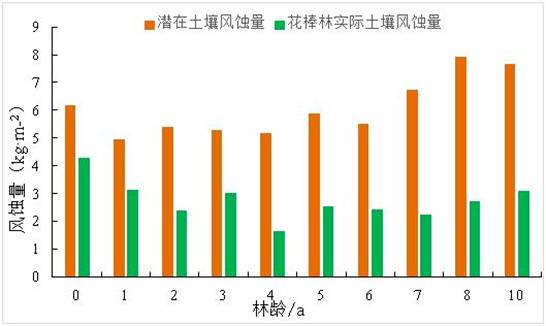

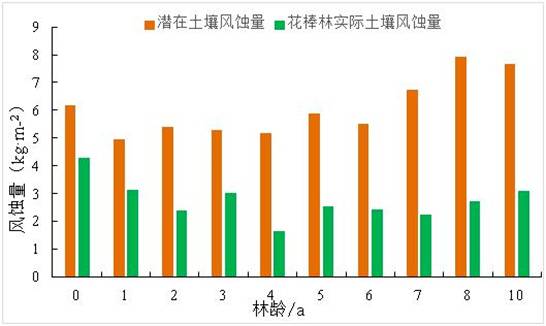

研究团队通过风蚀模型和实地监测计算发现,这些树的固沙能力与它们的年龄和高度密切相关。年轻的花棒(0-6岁)固沙能力相对较弱,但长到7-10岁,枝叶繁茂、根系发达,固沙效果显著增强。梭梭也一样,长得越高大,挡风固沙的能力越强。数据显示,8-10岁的梭梭林,能将背风面的沙尘水平降低到只剩原来的31.26%——这意味着,超过三分之二的沙尘被成功阻挡!

这张图清晰地展示了,随着花棒树龄增长,花棒林固沙能力的提升。

锁边林项目持续了十年,许多花棒和梭梭已进入“壮年”。据统计,阿拉善的花棒林每年能固定19.59万吨沙子,民勤的梭梭林每年能固定47.82万吨,两地合计每年固沙量高达约67.41万吨!

67.41万吨沙子是什么概念?足以填满270个奥运会标准游泳池。如果用载重20吨的大卡车运输,需要3万多辆。这些卡车排成队,将绵延33.7千米,能从北京天安门一直排到河北燕郊!

这还仅仅是一年的固沙量。按照每吨沙尘清理费用200元计算,仅此一项生态服务,每年就为社会节省了约1.3亿元的成本,创造了巨大的无形财富。

如今在阿拉善和民勤,风依然吹拂,但它的声音不再只有狂暴。它拂过灌木枝梢构筑的绿色屏障,将大部分沙尘温柔地留在原地。沙土,也终于可以在大地上找到安稳的归宿。

固定了碳

除了脚下的沙子,空气中那些看不见的二氧化碳,也被这片绿色“抓”住了。

通过光合作用,花棒和梭梭吸入空气中的二氧化碳,将“碳”元素转化为自身生长的养分,储存在树干、枝叶和根系中。一部分碳还会被储存在土壤里。这个过程,就是固碳。

经过十年的生长积累,这些花棒林和梭梭林变成了一个个巨大的天然“碳银行”。这个银行不仅安全地保管着大量的碳,而且每年还在源源不断地吸收新的碳。这份固碳的能力,不仅有益于全球气候,也带来了可以量化的经济价值。

花棒长到八岁左右,其体内积累的碳量(生物量)达到峰值。它庞大而深入地下的根系,不仅是固沙的利器,更是储存碳的巨大仓库。

梭梭的固碳能力则随着岁月的增长而显著提升。它的地下根系会随着树龄迅速扩张,将大量碳深埋于沙土之中。项目区的数据显示,5年、10年和20年生的梭梭林,每公顷的碳储量分别为13.14吨、17.55吨和26.52吨。年龄越大,碳储量越多,像一位位经验丰富的“碳保管员”。

随着树龄增长,单株梭梭的根系越来越发达,储存的碳量也随之攀升,它们是隐藏在沙土深处的“碳英雄”。

通过测量植物的生物量和土壤有机质,科学家们计算出,阿拉善的花棒林总共储存了约40.47万吨的碳,民勤的梭梭林则储存了约25.79万吨的碳。这些数字背后,是巨大的生态贡献。

按照2024年的碳交易价格估算,阿拉善和民勤这两片林子每年通过吸收二氧化碳创造的价值,大约能达到近259万元。而且,这个绿色的“碳银行”还在不断壮大。

保护了种

锁边林不仅仅是一片人工种植的树林,它们更是生态恢复的催化剂。它们的存在,正在悄然改造着环境,吸引着更多生命重返这片土地,营造出一方物种丰富的天地。

首先,花棒和梭梭显著减弱了风速,有效抑制了风蚀,它们的根系固定了土壤颗粒,创造了更稳定的物理环境。

其次,长大的树冠提供了宝贵的阴凉,降低了地表温度和太阳辐射,从而显著减少了土壤水分的蒸发。

同时,为了养护人工林进行的适度灌溉,不仅保障了树木的生存,也提高了周边沙土的含水量,为其他本地野生植物的萌发和生长提供了更适宜的湿度条件。

土壤改善了,水分增加了,原本难以扎根的本地野生植物开始逐步回归。最先报到的是那些特别耐旱的先锋植物,譬如挺拔的禾草、星点般的野菊。令人惊喜的是,一些珍稀的保护植物也开始重新出现在视野中。

在阿拉善的花棒林里,花棒的平均保存率高达83.3%,整个区域的植被覆盖度大幅增加。现在这里已知有14科37属40种植物,除了常见的沙生植物,更有牛心朴子、百花蒿、沙芥等被列为近危物种的珍稀植物。从植物形态看,这里有小乔木、灌木、半灌木,还有大量的一年生和多年生草本植物,构成了一个多层次的植物群落。从对水分的适应性分析,特别适应干旱环境的旱生植物占了65%,它们共同构建了一个充满韧性的荒漠生态系统。

在民勤五年以上的梭梭林中,梭梭的平均保存率在86%~94%。在一些种植了五年以上的人工梭梭林地,消失多年的黄花补血草、猪毛蒿等原生草本植物重新出现,甚至还长出了白刺、红砂等多年生灌木。

牛心朴子、黄花补血草、沙拐枣等省级重点保护植物的出现,是这片土地生态健康正在恢复的有力证明。

据统计,阿拉善两个项目区共发现了7种省级重点保护植物,以及38种非保护性植物。锁边林像一个天然的种子库,保存着丰富的荒漠植物基因。同时,这片绿色屏障也为鸟类和其他小动物提供了栖息、觅食和躲避风沙的场所,成为它们重要的避难所。

科学家们评估,这片区域恢复后的生物多样性具有重要的生态价值,如果用经济价值来衡量,超过566万元。

林龄渐长,绿荫渐浓,万千草木在此扎根,这个“生命名单”还在不断延长。这片绿色,不仅锁住了沙,更唤醒了沉睡的生命力,证明了即便在严酷的荒漠,也有属于它的生机勃勃的生态系统。

滋养了人

这片在沙海边缘生长的绿色,不仅改善了环境,也为当地带来了新的希望和生机,让曾经的“沙窝子”焕发出新的活力。

曾经人迹罕至的沙漠边缘,如今因为这片绿色,变成了一道独特的风景线。锁边林项目助推了多个生态旅游基地的发展。报告显示,每年有数万人次的游客来到阿拉善和民勤的“锁边林”基地,参与植树体验、研学旅行等活动。仅生态旅游一项,每年就能带来800万元以上的经济价值。

在阿拉善,腾格里沙漠锁边生态公益项目基地接待了各种群体——企业、社会团体、亲子家庭、中小学生,都来到这里进行暑期研学、沙漠体验。游客和志愿者们在实践中学习了生态知识,提高了环境保护意识。仅在2024年,该基地就接待了约1600人次,估算的直接或间接经济价值超过300万元人民币。

阿拉善项目地开展的生态研学活动

在民勤,四方墩和昌盛是两个重要的生态林基地。它们位于民勤县东部的风沙口——这就像是腾格里和巴丹吉林沙漠伸向民勤绿洲和红崖山水库的“沙爪子”。

正是在这样关键的位置,种树基地成为了抵御风沙的最前线。许多人特意来到这里,亲身感受风沙的威力,用自己的双手加固这道绿色的防线。仅2024年,四方墩生态林修复基地就接待了约2万生态旅游人次,估算的经济价值超过500万元人民币。

阿拉善与民勤,这两方沙海中的绿色灯塔,通过生态旅游这座桥梁,将远方的关注与本地的实践紧密相连。

每一个到访的人,都像一颗撒向荒漠的绿色种子;每一笔生态旅游的收益,都变成了滋养大地、延续绿色的甘泉。

随着生态旅游的发展,一些农牧民还开办了“农家乐”、“牧家游”,将自己的家变成了接待游客的地方,增加了收入。

这还只是锁边林项目直接为当地农牧民带来的新生计之一。除了与生态旅游相关的收入,当地农牧民还参与种树、管护林地、在梭梭根部嫁接肉苁蓉等工作,获得了稳定的收入。

参与合作造林的牧民

腾格里沙漠的合作造林牧民阿拉腾乌拉就说,“我每天早上转一圈,晚上转一圈,看看有没有牲口偷吃花棒,再把围栏检修检修。”

而著名的农民诗人“田鼠大婶”裴爱民自豪地写,“好多人不相信沙漠里能种庄稼,你看看,就在这片大沙梁下,种着大片的包谷和红彤彤的辣椒。谁说沙漠是贫瘠之地,沙丘上压草方格,把流沙固定了,沙滩栽上梭梭树,风沙就起不来了。”

调研显示,这些“锁边林”每年能带动当地农牧民增收200万元以上。

参与合作造林的牧民检查种下的花棒

正如中国林科院副研究员程磊磊所强调的:“当地农民可以参与我们的项目,包括种树植树、后期管护这些活动,直接获取收益。我们不仅评估项目的生态效益,还把社会效益加进来,更完整地来做评估。”

连起了心

十年光阴,“沙漠锁边林”项目交出了一份令人振奋的答卷。这份成就,是无数双手、无数力量共同汇聚的结果。

企业的参与至关重要。许多企业不仅提供资金支持,还组织员工志愿者深入荒漠化地区,亲手栽种耐旱植物,为治沙注入了源源不断的活力。例如赫基(中国)集团股份有限公司、丰田纺织(中国)有限公司、新城控股集团股份有限公司、深圳市左右家居销售有限公司、兴业银行股份有限公司信用卡中心、厦门建发集团有限公司等爱心企业,这些企业以实际行动诠释责任担当。

公众的参与同样不可或缺。每年都有众多青年志愿者奔赴基地,用实际行动表达对生态保护的承诺。

而最基础、最核心的力量,来自当地那些日复一日、辛勤劳作的农牧民,她们是真正的实践者和守护者。

科学研究与基层实践紧密结合,生态保护与社区发展并行不悖,是这项行动成功的关键。

伟大的事业,从来不是偶然发生的奇迹。它们是由一系列看似渺小、却饱含坚持与汗水的小事,日积月累、汇聚而成的。

“种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。”“百万森林计划”的参与者们深知这一点,他们十年前在躬身种树,如今依然在躬身种树。

累土不辍,丘山崇成。躬栽十载,沙海翠生。

腾格里大漠的无垠与雄浑,曾经沉默地宣告着人类的渺小。

但现在,小小的人类,与那些看似渺小的灌木一起,用十年的时间,用一片日益蔓延的盎然绿意,在它的边缘发出了有力的回应。

这并非一场人类对荒漠的“征服”,而是在严酷的环境下,探索并实践一种更智慧、更和谐的生存之道——与荒漠的生命力一同生长,寻求更好的荒漠,与更好的共存。

这片锁边林,是希望的锚点,也是人类与自然握手言和的见证。